Убедительные ошибки поэтов

Тема этой статьи пришла ко мне неожиданно, во время прогулки в начале января. Вспомнилась мне известная строка Николая Некрасова «В лесу раздавался топор дровосека».

Тема этой статьи пришла ко мне неожиданно, во время прогулки в начале января. Вспомнилась мне известная строка Николая Некрасова «В лесу раздавался топор дровосека».

Вполне себе по сезону вспомнилась: снег, мороз, деревья, солнце. Только что дело было в парке, топором там лучше не баловаться.

И тут до меня дошло, что ошибочка вышла у классика: раздаваться может стук топора, а сам топор может раздаваться в размерах, но стихи явно не об этом. Так что эта строка Некрасова даже напомнила мне известный дзэнский коан о хлопке одной ладони.

Но ведь 99% читающих «Крестьянских детей» этой ошибки просто не замечают. Убедительная ошибка, незаметная. И я постарался вспомнить другие убедительные ошибки классиков. Но ничего так и не вспомнил. Порылся в интернете. Удалось найти меньше, чем я ожидал, но все же что-то.

Бывают глупые, досадные ошибки. Например, Михаил Лермонтов в порыве вдохновения превратил львицу во льва:

«И Терек, прыгая, как львица

С косматой гривой на хребте» («Демон»)

Кстати, обзор фразеологизмов Лермонтова

Бывают мелкие ошибки, стилистические неровности, которые даже приводить не хочется.

Наконец нашлась и пара убедительных ошибок:

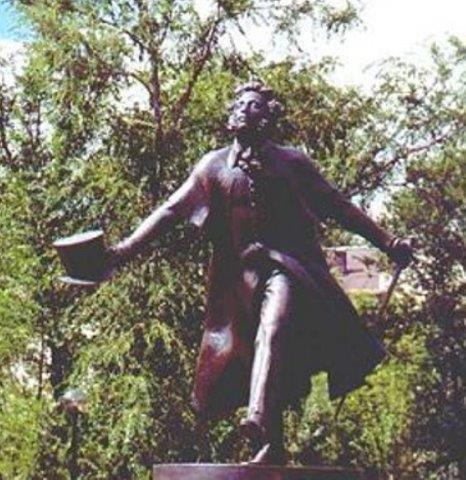

Александр Пушкин, жизнерадостное солнце русской поэзии, слегка погорячился с испанским балконом:

«Вот испанка молодая

Оперлася на балкон» («Ночной зефир…»)

Кстати, обзор фразеологизмов Пушкина

А Сергей Есенин, менее жизнерадостная планета русской поэзии, отметился кланяющейся шляпой:

«А жизнь кипит.

Вокруг меня снуют

И старые и молодые лица.

Но некому мне шляпой поклониться,

Ни в чьих глазах не нахожу приют» («Русь советская»).

Кстати, и обзор фразеологизмов Есенина

Очевидно, что перечень убедительных ошибок на этом не заканчивается. И я буду благодарен, если в комментариях вы поделитесь известными вам ошибками классиков. Или — своими мыслями по поднятой в статье теме. Если к тому же вы окажетесь поэтом, то это будет просто отлично.

Судя по всему, убедительные и не очень ошибки поэтов приобрели массовый характер в послереволюционный период. Так что известный пролетарский писатель Максим Горький даже вынужден был ввести для них специальный термин – авторская глухота. Насколько мне известно, традиции поэтических глухарей бережно сохраняются и современными авторами.

Интересно также, какие ошибки подмечают классики у классиков. Судя по замечаниям Марины Цветаевой к фрагменту пушкинского Пира во время Чумы («Искусство при свете совести»), это скорее слабые места, чем одиночные ошибки:

«Есть в Гимне Чуме две строки только-авторские, а именно:

И счастлив тот, кто средь волненья

Их обретать и ведать мог.

Пушкин, на секунду отпущенный демоном, не дотерпел. Это, а не иное происходит, когда мы у себя или у других обнаруживаем строку на затычку, ту поэтическую «воду», которая не что иное, как мель наития».

Согласитесь, нужно иметь полную уверенность в своих словах, чтобы вот так четко указать самому Пушкину на профессиональную недоработку. И чтобы это не выглядело голословным утверждением, Цветаева приводит весь рассматриваемый отрывок:

«Есть упоение в бою

И бездны мрачной на краю,

И в разъяренном океане,

Средь грозных волн и бурной тьмы,

И в аравийском урагане,

И в дуновении Чумы!

Все, все, что гибелью грозит,

Для сердца смертного таит

Неизъяснимы наслажденья —

Бессмертья, может быть, залог!

И счастлив тот, кто средь волненья

Их обретать и ведать мог».

После чего проводит пословный разбор того, почему последние две строки не дотягивают до предыдущих:

«— И счастлив тот — мало, мало и вяло после абсолютов наслажденья и упоения, явное повторение, ослабление, спуск — кто средь волненья — какого? и опять какое малое слово (и вещь!). После всех ураганов и бездн! Аллегория житейского волнения после достоверности океанских волн. Их обретать и ведать мог — обретать неизъяснимы наслажденья — по-немецки? Во всяком случае не по-пушкински и не по-русски, дальше: и ведать (повторение, ибо обретая уже ведаешь) мог. Да как тут, когда такое, не мочь? Галлицизм: heureux celui qui a pu les connaitre [Счастлив тот, кто мог их изведать (фр.).], а в общем резонерство, дикое в этом вихре.

Так случается, когда рука опережает слух». (кстати, цитаты про Пушкина и цитаты Цветаевой)

Не знаю как вы, но раньше, без разъяснений Цветаевой, я проходил эти строки без лишних вопросов. Не хватало того самого внутреннего поэтического слуха.

Прямо скажем, приведенные цитаты оказались размером почти с четверть всей статьи, но если бы я сократил фрагмент из Пушкина, то это помешало бы доступному пониманию того, что излагает нам о нем Цветаева. Так что оставлю эти цитаты в покое, не буду их кромсать.

Возможно, кто-то удивится: «А что это мы все о поэзии, а как же проза? Там ошибок побольше будет». Вот поэтому я решил поэзией и ограничиться. И так материал объемный получился. Впрочем, не удержусь от небольшого примера:

Мы с младшим сыном сейчас читаем «Таинственный остров» Жюля Верна. Там немало мелких накладок, но по-крупному меня там озадачили две неувязки:

- В начале романа упоминается наличие на острове Линкольна попугаев, а в конце – описывается несколько холодных месяцев со снегом. Как-то непонятно, как теплолюбивым попугаям удавалось выживать при продолжительных минусовых температурах.

- После того, как пиратский корабль был потоплен торпедой, вся его команда (около 50 человек) как-будто разом испарилась. Но я сомневаюсь в том, что это было гениальное предвидение нейтронного оружия. Скорее автор избежал таким образом сложного вопроса, что ему дальше делать с кучей оказавшихся в воде пиратов.

Возможно также, что у этого кого-то возникнет закономерный вопрос: «А почему вообще нам должно быть интересно узнавать об ошибках классиков?». Действительно, почему? На скорую руку приходят следующие объяснения:

- это поднимает нашу самооценку, ведь даже ОНИ допускают ляпы

- это полезно начинающим, и не только, поэтам для лучшего понимания того, на чем стих может споткнуться

- это одновременно забавно и познавательно, удачное сочетание

Надеюсь, что эти аргументы убедили вас в том, что вы не зря прочитали эту статью. Добавлю, что мне несимпатичны скрупулезные попытки выискать в сочинениях известного автора большие или маленькие изъяны. Если эти вещи нам нравятся, то нам не захочется разбирать их по косточкам. А если не нравятся, то наверное и не стоит к ним приступать. Вот если что-то в любимом произведении услышалось несовершенное, то тогда стоит этим поделиться. Как Цветаева о двух строчках Пушкина.

А в продолжение писательской темы на Буридо имеются такие материалы как Книги, изменившие нашу жизнь или обзор электронных библиотек художественной литературы. И не только они. Вот, кстати, вспомнил еще о подборке Писатели о выборе книг.

В свете темы этой статьи интересным может быть и ознакомление с подборкой крылатых выражений поэтов и писателей о слове.

Если вам понравилась эта статья и вы захотели поделиться с друзьями ссылкой на нее в социальной сети, то ведь я только за!

Просто воспользуйтесь кнопками сетей ниже.